10日午前10時から、社前の八角台で岩戸の舞が、琴・笛・太鼓のお囃子で行われる。

宇受売命を始め三神は優美な古代服をつけ、イヤサカホイホイの歌詞に合わせて面白く舞い、最後に青鬼に扮した手力男命が現れて力強い所作事が行われ、終わって八角台から御供物を配るのである。午後4時頃帰還して舞納めをする。

10日、11日にわたり、神事の前に、御社前西の神楽殿において奉奏され、二人の5・6歳の神楽子が美しく化粧をし、髪を後ろに下げ紫衣緋袴に千早をつけ、日月の天冠を戴き、右手に鈴、左手に麻を持って素襖姿の楽人の奏でる笛、大太鼓、小太鼓のゆかしい調べに合わせて静かに左へ三回、右へ三回、左へ三回まわって舞納めるのであります。

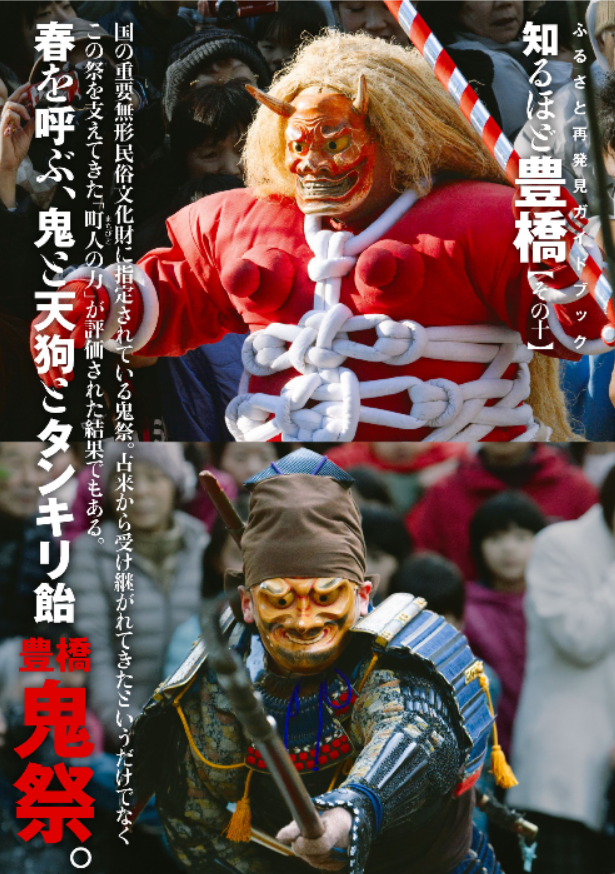

皆さんに永年親しまれてきた札木町の子供の鬼は、筋骨逞しい赤い装束で身を固め、鬼面を被り、赤い髪を後ろに長く垂れ、橙のついた御幣を腰にさして撞木を振りかざし、袴姿の多数の若者と、可愛い男女の子供大勢を連れて参道をまっしぐらに跳んで来る。

「天地の神にぞ祈る朝凪の海の如くに波立たぬ世を」

皇紀2600年奉祝記念として昭和15年2月以来、例祭には浦安の舞が神前で奉納せられる。舞姫は曲尺手町の方である。

この年の農作物の豊穣を祈り、諸々の災厄、悪魔を追払う神事で、干地、福地を代表する射手二名、矢取一名によって奉仕される。

まず矢取はうやうやしく弓、矢を捧げ射手に渡し、射手はこれを空高く三度あおりて後、前方に立てたる神秘の文字の記してあるお的を目がけて、十二本の矢を交互に射る。この十二本の矢は、一年十二ヶ月を意味し、一年中の平穏無事を祈るのである。

神事が終ると魔除、厄除の信仰のある御的は、群衆によって奪い合い持ち去られ門口に打ち付けられる。

黒鬼は白の着物に白の大口袴をはき、背に二年の白い筋の通った上衣を羽織り、黒い髪を後ろに垂れ、温順な姿をして、広前の東側の太玉串榊の傍に立って、赤鬼と天狗の「からかい」を見守っている。神事の最後に行われる年占の御玉引に立合って後、神幸の先導をする。

この黒鬼に頭をなでてもらうと子供が夏病みをせず健康に育つという。

この踊りは田楽の一種で、古式の伝えられた尊い素朴な踊りであって、司天師が小太鼓及び皷をうちながら、跛を引くが如き身振りにて、新菰の周囲を面白おかしく廻るのである。

八足とんで、いわゆる離坤兌乾震坎艮巽、八方どこへ行っても安全で危害を受けることなく平穏無事であることを意味し、国内の平安になったことを喜びあう踊りである。

司天師二人が、雲に日月及び二十八宿を表した饅頭笠を被り、菖蒲革の裁着に三蓋松の紋の付いた上衣をはおり、皷と小さな太鼓を持ち、その後に六人の笹良児らがそれぞれ天冠、緋袴、千早姿で、拍板と称する小板を綴り合わせた楽器を持ち、司天師を先頭に二列に並び、司天師の一人がポンと皷を打ち、他の一人がテンと小太鼓で受け、笹良児がザラと拍板にて拍子をとる。俗にこれを「ポンテンザラ」と呼んでいる。

これは田楽の腰鼓に当る。これを立って奏で、躑まって奏で、或いは入換って三回ずつ行なう。

赤鬼は総身赤の装束で固めた巨躯を白の太い紐でかがり、虎の皮の褌を締め、赤と銀の「だんだら」巻きの撞木をかざし、赤い髪を後ろに長く垂らし、橙を刺した御幣を背に負っている。

天狗は具足に身を固め、太刀を佩き、侍烏帽子を頂き、薙刀を持っている。

呼太鼓を聞いて赤鬼が多数の警固の若者を従え広前へ走ってくるとき、続いて天狗を先頭に司天師と笹良児が繰り込んで、参道の中程に控えている。

まず、赤鬼は儀調場(八角)の中に入って、跪いて神前に祈念してから、撞木を打振り、高足取にて電光型に天狗へ向かって進み、それから「からかい」が始まるのである。

赤鬼が手を上げてさし招くと、天狗もこれに答えて、同じく手を上げて招き、天狗は薙刀を構えて、大地を踏みしめながら進み寄り、跳び上がって赤鬼に迫れば、赤鬼は儀調場の前まで退き、日の丸の扇を上にかかげてたたかいを挑めば、天狗も日の丸の扇で応え、それより広前をあるいは退き、あるいは進み、相合った時、赤鬼はここで神秘のからかいの所作を行う。天狗は怒って薙刀を持ち直して赤鬼に向かう。

かくて、赤鬼は再三挑戦するが叶わず、だんだん追いつめられ、八角のところまで来て、遂に支えきれずして遁れ出る。この時、茶色の裃を着けた赤組の警固の若者は、赤鬼を取囲みながら「アーカーイ」と口々に叫びつつ二の鳥居まで逃げる。

やがて引き返して社務所に来て、供物のタンキリ飴の土産を置いて境内に走り出て、氏子の町々を駈け廻るのである。この時、茶色の裃を着け、赤足袋をはき、タンキリ飴の入った袋を持った赤組の大勢の若衆が「アーカーイ」と呼びつつ、タンキリ飴をまき散らすので、群衆は争ってこれを拾うのである。

神楽がすむと、最後の神事である御玉引が行われる。これは先ず裃着用の御玉祝が、太注連縄で結んだ榎玉を捧げ持ち、天狗は御玉切と称して薙刀にて左右に切り祓い、御玉祝は榎玉を神事の始めから斎庭に立つ黒鬼の前まで奉持して来て、石の四角の台の上に供えると、先の干地福地の射手二人が、榎の枝で作った「御鈎」を両方から榎玉の太注連縄に引掛け、これを引き合って勝負をきめる。

これは農作物の豊凶を占うので、福地が勝つと、雨が少なく低地の農作物が豊穣であり、干地が勝つと雨水が潤沢で、高地の農作物が豊穣であるといわれ、農民はこれによって播種を定めるもっとも重い神事である。

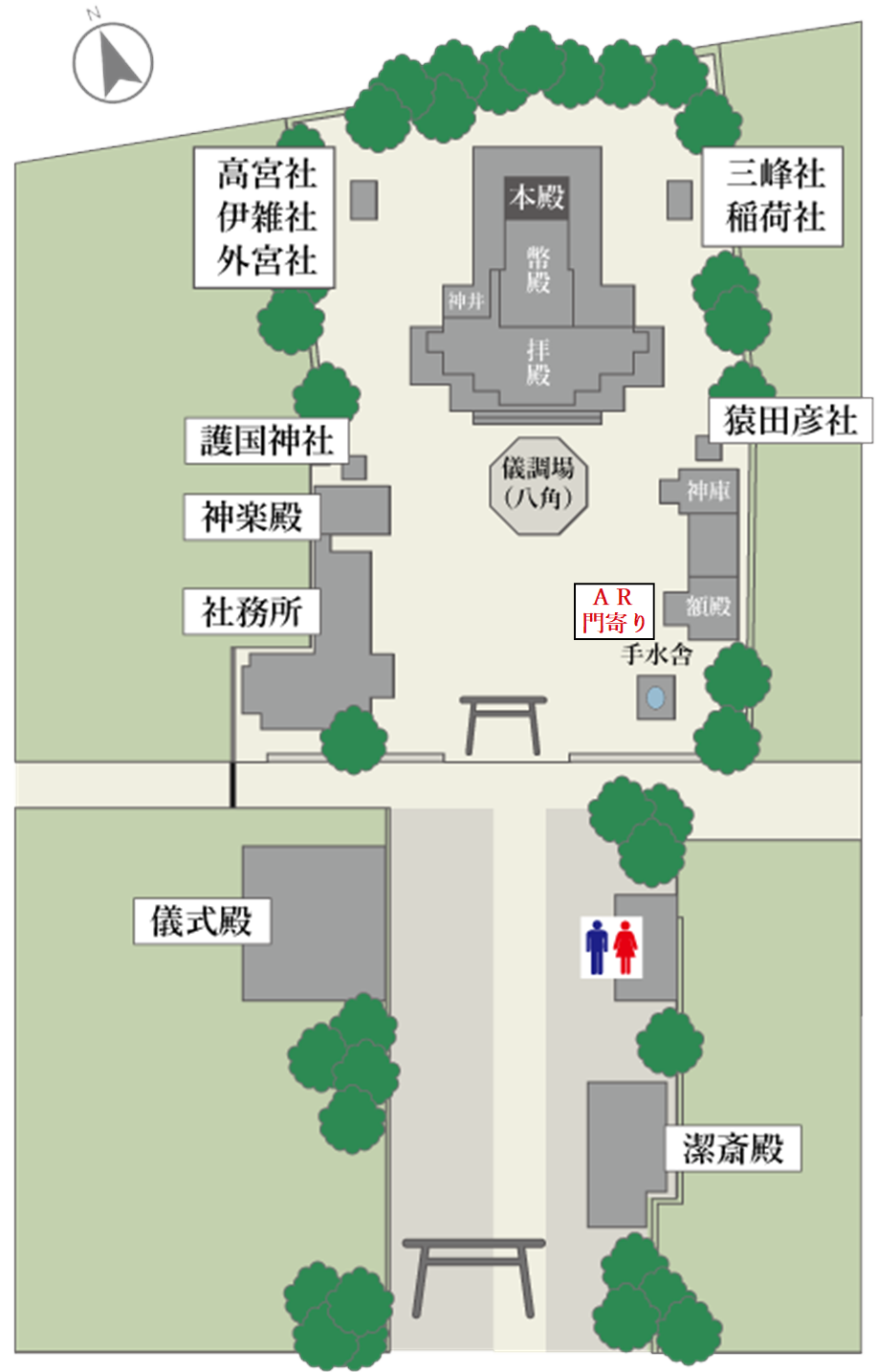

赤鬼が今どこにいるのかをお手元のスマートフォンで無料で確認いただけます!

:飴撒きが行われます。

:飴撒きが行われます。 :粉撒きが行われます。

:粉撒きが行われます。

![.

令和の御大典記念事業として、豊橋鬼祭で用いる

黒鬼・天狗・赤鬼・小鬼・青鬼・宇受売 のお面を、

能面師:北沢美白氏 の手により新たに奉製致しました。

この度、その完成を記念し、豊橋市美術博物館にて開催中の

「安久美神戸神明社と鬼祭」

(11月1日[土]~12月7日[日]・展示室8)に

これらのお面等を展示しております。

長き伝統を受け継ぐ豊橋鬼祭の神面を、是非ご覧下さい。

#安久美神戸神明社 #豊橋神明社 #豊橋のお伊勢さま #豊橋鬼祭 #鬼祭 #令和の御大典 #御大典記念 #神面 #能面師 #北沢美白 #豊橋市美術博物館 #天下の奇祭 #伝統文化 #鬼 #天狗 #能面 #面 #神道 #shinto #神社 #豊橋 #東三河 #美術館 #博物館](https://scontent-nrt6-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-15/575713348_18377197072151215_3281042637452281773_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=106&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&efg=eyJlZmdfdGFnIjoiQ0FST1VTRUxfSVRFTS5iZXN0X2ltYWdlX3VybGdlbi5DMyJ9&_nc_ohc=eC_RDhyfa24Q7kNvwEPYA-r&_nc_oc=Adn34idytZYFRs_VGlOiLbEYUVPzLlwAX02FpdSHjyA3190p3NQyAIfBXL4B_Li7zbo&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-nrt6-1.cdninstagram.com&edm=ANo9K5cEAAAA&_nc_gid=pdlie411vD7TijhIuVQWJQ&oh=00_AfpWa41Rs8Ys5gaQyg3O_riWKNF7AoDPXtW2RqLJq7FkPg&oe=697EA45B)